欧州で日常化する干ばつと経済リスクへの影響 欧州水レジリエンス戦略に先駆け展開したドイツの水国家戦略と水資源保護策として運用されつつあるWater Footprint

(文責: 青野 雅和)

欧州では干ばつの影響を気候変動として深刻にリスクヘッジする方向に動いていると弊社は認識している。既に弊社にて7月15日に報告[i]しているが、欧州では「欧州水レジリエンス戦略」が6月4日に採択され、渇水対策、水管理の改善、清潔な水へのアクセス拡大、イノベーションの推進、そして断絶した水循環の回復を目指している。これにより、地域社会と貴重な生物多様性が保護されるだけでなく、EU経済も強化されることを目標としている。そのほかにも「水枠組み指令」にて流域管理計画:River Basin Management Plans (RBMPs)がEU27か国で採択し、地域の水の健全性を担保する具体策を示している。そして、ドイツは企業の水の利用に関してWater Footprintを取り入れ基準化に動いている。

本稿では、渇水及び水の適正利用が与える経済への影響、及びWater Footprintの活用動向を紹介する。

欧州の干ばつ状況(2025年7月下旬)

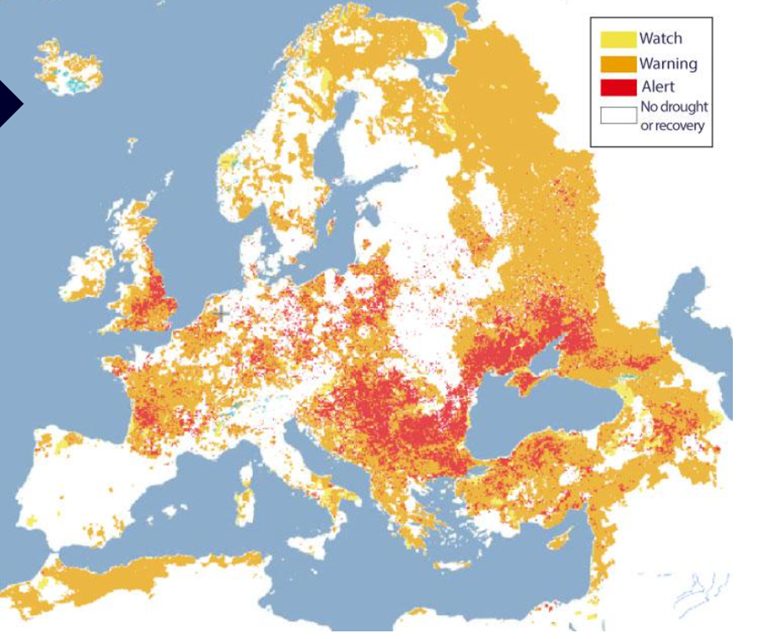

欧州干ばつ観測所(European Drought Observatory :EDO)は、2025年7月下旬現在の総合干ばつ指標(Combined Drought Indicator :CDI)による結果を示した。

フランス西部、イングランド南部、ハンガリーのパンノニア平原、そして中央バルカン半島(セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア西部)では、警戒状態が続いていると分析している。

また、ウクライナ南部やトルコ北部など、その他の地域では、広範囲にわたり植生活動が予想を下回っており、農作物の収穫量に影響を与える可能性があると警告している。図1に7月下旬時点での欧州の干ばつ状況を示す。

図1 欧州の干ばつ状況 - July 2025 - 3rd ten-day period EU, 2025[ii]

出典:the European Drought Observatory

欧州経済は干ばつに強いわけではない

2025年6月に欧州中央銀行(ECB: European Central Bank )が、干ばつが与える経済への影響に関する報告書を公表している[iii]。ECBがオックスフォード大学のResilient Planet Finance Labと共同で行った研究結果を示したもので、四半世紀で最も深刻な干ばつが発生した場合、ユーロ圏の経済生産の最大15%がリスクにさらされると試算している。この試算はNature Value at Risk (NVaR)と呼ばれるフレームワークを開発し実施された。以下の3つの要素からなる。

- セクター活動と生態系サービス(人間が自然と健全な自然システムから得る直接的および間接的な利益を指す)の情報から得られるシステミックリスク(金融システム全体または市場全体の崩壊のリスク)

- セクターの生態系サービスへの依存性

- 国境を越えたサービスと商品の流れを追跡する金融サプライチェーンのつながり」

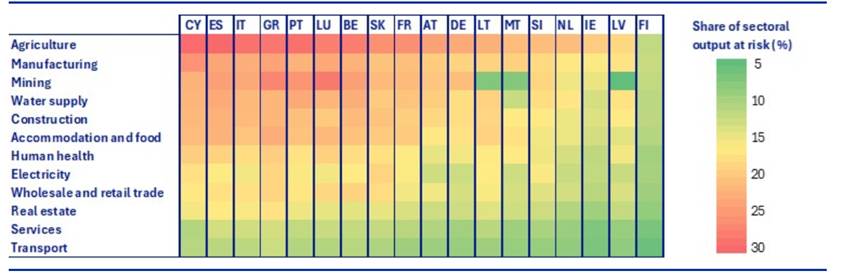

図2に欧州諸国の各経済セクターにおける地表水渇水時におけるリスクの割合を示す。この表では農業、製造、鉱物採取、水供給、建設、宿泊施設が20%以上のリスクにさらされることが明示されている。

図2 欧州諸国の各経済セクターにおける地表水渇水時におけるリスクの割合

出典:Oxford Systemic Risk Score、EXIOBASE、ENCORE

また、同報告書では、2,500の銀行が非金融企業に提供した融資について、セクターレベルで分析を行った結果、名目残高総額の34%以上(1兆3,000億ユーロ超)が、現在、高い水不足リスクにさらされているセクターに融資されていることが分かったという。

ドイツの国家水戦略におけるWater Footprintの扱い

ドイツは2023年3月に国家水戦略を公表している。この戦略は2050年をタイムラインとしており、連邦政府の他の国家戦略と密接に連携している。以下の表1に関連戦略を示す。

表1 国家水戦略と関連している戦略の一覧

| 国家持続可能な開発戦略、国家安全保障戦略、気候行動計画2045、気候行動プログラム2030、気候変動適応戦略、BMEL森林戦略2050、耕作地戦略2035、連邦政府と連邦州の「2021-2030年水産業戦略、泥炭地保護戦略、泥炭土壌保全を通じた気候変動緩和に関する連邦・州目標合意、災害へのレジリエンス強化戦略(レジリエンス戦略)、国家重要インフラ保護戦略(CIP戦略)、国家生態系回復計画の策定作業、微量物質戦略、国家生物多様性戦略(NBS)、生物多様性と気候変動のための自然に基づく解決策に関する行動計画および連邦ブルーベルトプログラム、研究とイノベーションの未来戦略、都市緑化に関する白書、および気候変動への都市空間適応のための連邦プログラム |

そして、国家水戦略では、「2050年までに水の価値に対する認識を大幅に高める」というビジョンを掲げ、その中で。消費者が商品等の選択の際にWater Footprintを考慮できるようにすると記載している。特に一般市民および特定の専門職グループに対し意識向上を図るための長期的な水教育とコミュニケーションキャンペーン(学校を含む)が不可欠であるとし、13要素にわたるアクションを示しており、その一つに「Water Footprintと水リスクの概念、およびこれらを生産、グローバルサプライチェーン、製品の消費において考慮する方法(例:水資源への定量的・定性的影響を基準に含むエコラベルの使用)」が不可欠であると示している。

また、民間企業と地方自治体は、自発的にグローバルな生産拠点、供給網、生産チェーンの持続可能性基準、Water Footprint、水リスクを監視し、その結果を持続可能性報告書で公表することが期待され、その責任の範囲内で、水の使用効率の向上、汚染物質の排出削減、利用衝突の防止に貢献することが期待されている。そして消費者は、情報資料や製品ラベル(例:テキスタイル、医薬品、清掃剤など)を通じて、製品が水や水域に関連する基準(例:Water Footprint)においてどのように評価されるかについて情報提供されている。消費者がより意識を高め、Water Footprintの小さな製品を購入するようになれば、水域の保護と水使用量の削減に重要な貢献をすると記載されているのである。

なお、国家水戦略には水対策プログラムが78件記載されており、上記に記載したWater Footprintに関する具体的な取り組みとして表2に示す4つのプログラムで導入することを決めている。

表2 Water Footprintに関する具体的なプログラム

| 番号 | プログラム内容 |

| No62 | 公共調達における水関連要素の強化 連邦レベルでの公共調達を、持続可能な水利用と水資源の保全(例:Water Footprint、ブルーエンジェル)に適合させる。 |

| No72 | Water Footprintと消費者向けWater Footprint情報の運用 Water Footprintの概念をさらに発展させ、サプライチェーンをWater Footprintに考慮して国の資源指標を導き出し、関連製品およびサービスについて、水使用に関する製品関連データ(グリーン/ブルー/グレーウォーターに分類、または水不足に応じて加重平均)を標準化されたラベルとして提供することを目指す。水リスクなど、その他の概念についても、運用可能性について検討する。この情報は、一般市民の意識向上に役立てられ、消費者の意思決定の指針として活用できるよう、例えば選択された製品の水の足跡の個別計算#などに活用できるように整理される。さらに、学校や消費者、ホテル、レストラン、公共調達などの特別な利用者グループ向けに、ターゲットを絞った情報が提供される。 |

| No73 | 学校教育における水問題の強化 水に関する内容は既に学校教育のカリキュラムの一部となっている。カリキュラムのギャップ分析を実施し、どの水関連科目が必要か特定する教室でより強調すべき点(例:Water Footprint、水リスク、微量物質、飲料水の適切な取り扱い)がある。特定されたテーマに関する授業単位、教育・学習形式、教育プログラムおよび教材を開発し、学校その他の教育機関に提供する必要がある。学校は、体験学習と教育施設のネットワークへのアクセスを付与される必要がある。 |

| No74 | 企業の持続可能性報告書に水に関する要素を組み込む a) EUの持続可能性報告に関する規定の見直しに準じて、企業の持続可能性報告に水関連要素を組み込み、企業の水リスクを評価する方法や、企業の活動が水域に与える影響を測定する方法などを開発し、水資源の透明な管理を確保し、金融市場参加者の投資判断のための情報を改善することを目的とする(ドイツ持続可能金融戦略)。 b) 地方公共団体の持続可能性報告書には、水の使用状況、その影響、および水関連リスクに関する情報を追加する必要がある。これは、EUの持続可能性報告要件の見直しの一環として実施されるべきである。地方公共団体が水リスクを評価するための方法論を策定し、水資源の利用に関する透明性を高め、水域への影響を評価することが必要となる。改善された情報は、地方公共団体および地方公共団体の政策決定者が投資判断を行う際に役立つ。政策決定者が投資判断を行う際に役立つ。 |

出典:国家水戦略から引用

ドイツでの国際的なWater Footprintの研究[iv]

ドイツ連邦教育研究省(BMBF)は、国連の持続可能な開発目標(特にSDG6「水と衛生」)への貢献として、「地球規模水資源 GRoW:Global Resource Water[v] 」資金提供プログラムを開始し、4つのWater Footprint関連プロジェクトを展開している(表3参照)。

表3 Water Footprint関連プロジェクト

| プロジェクト名称と内容 | 主な実施機関 |

| WELLE - 企業のウォーターフットプリント - グローバルバリューチェーンにおける地域的な対策 | ベルリン工科大学 環境技術学科 |

| InoCottonGROW - 世界の繊維産業:パキスタンにおけるドイツの水フットプリント | アーヘン工科大学水・廃棄物管理研究所(FiW) 水質管理と持続可能な開発 |

| WANDEL - 地域レベルおよび世界レベルにおけるエネルギー転換の重要な要素としての水資源 | ルール大学ボーフム技術水文学 ヴァッサーヴィルトシャフトのためのレールシュトゥール |

| MedWater – 地中海地域の水理学的、気候学的、生態学的に非常に動的な硬岩帯水層における、政治的、経済的に重要な水資源の持続可能な利用 | ベルリン工科大学水文地質学 |

特にWELLE プロジェクトでは、化学会社のEVONIKとそのExit先である自動車大手のVWが参加し、異業種のバリューチェーンがグローバルに展開する中でWater Footprintによる水の適正利用と算出結果がもたらす意味の重要性を指摘している。

Water FootprintはCarbon Footprintと同様に企業の活動状況を示す指標であり、GHGプロトコルのScope3と同様に企業のサプライチェーンで利用される水の利用状況を示している。日本では何故か水資源の利用状況が軽視されるように思える。気候変動による高温が引き起こす干ばつや渇水は日本でも徐々に起こりつつある。毎年高温の記録が書き換えられる昨今、地域の河川や地下水が利用できない、もしくは制限される状況による経済損失は大きい。そのリスクをイメージできる企業経営及び政府関係者、自治体の方々がいらっしゃるのであれば迅速に行動を起こしていただきたい。

Water FootprintはISSB基準に伴う公表と企業の透明性の向上、商品価値を押し上げる指標としても活用可能である。日本の環境指標はEUをベンチマークしていることが多い。もしかしたら、日本でも水資源の適正利用が問われる時代が来るかもしれない。

引用

[i] https://baumconsult.co.jp/2025/07/15/eu%e3%81%af%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e6%8b%a1%e5%a4%a7%e3%81%b8%e3%80%80%ef%bd%9e%e3%80%8c%e6%ac%a7%e5%b7%9e/

[ii] https://joint-research-centre.ec.europa.eu/european-and-global-drought-observatories/current-drought-situation-europe_en

[iii] https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2025/html/ecb.blog20250523~d39e3a7933.en.html