建築物における小型分散型DAC技術の現在地

(文責: 坂野 佑馬)

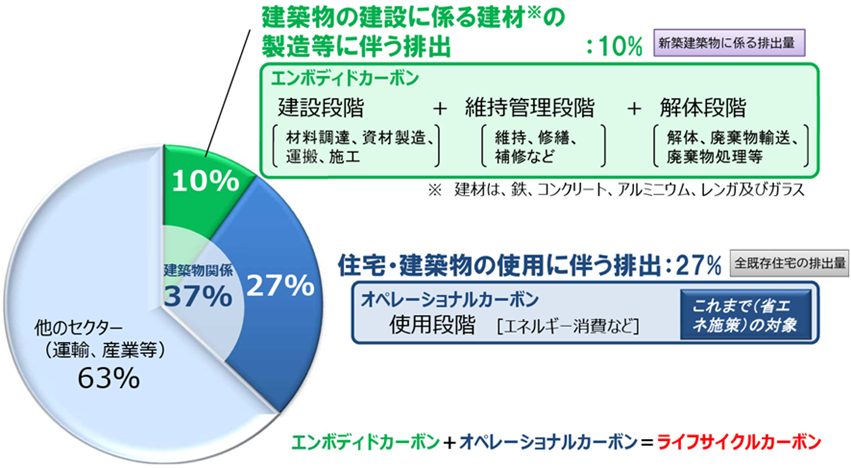

建設業界においても脱炭素化の取組が加速している。建築物関連のGHG排出量は、世界全体の約37%を占めるとされ(図1を参照)、削減の余地が大きい。これまで建設業界では省エネルギー化(以下、省エネ化と記載)の一環としてLED照明への転換や断熱性能の向上、高効率空調機の導入などが進められてきた。近年では、、建築物のGHG排出量を「ライフサイクル(ホールライフ)カーボン(建築物のライフサイクル全体におけるカーボン)」、「エンボディードカーボン(建物の構造に埋め込まれているカーボン)」、「オペレーションカーボン(建物の運用時に発生するカーボン)」の3つに分類し、総合的に削減する方向へと進化している。

図1.世界のセクター別のCO2排出量(2023年度)

出所:国土交通省「建築物のライフサイクルカーボン削減に向けた施策の動向」より引用

エンボディードカーボンの削減には、脱炭素化素材を用いた建材の利用が鍵となる。代表例としては、製造過程でのCO₂排出を極限まで抑えたゼロカーボンスチールやゼロカーボンコンクリートがある。これらは、建築物の構造そのものに内包されるCO₂を根本的に低減する手段として注目されている。

一方、オペレーショナルカーボンの削減では、ZEB化(Net Zero Energy Building)が中核的な施策として推進されている。ZEBとは、省エネ化と再生可能エネルギーの導入によって、外部からのエネルギー供給に依存することなく、建物内で使用するエネルギーを全て自前で賄うか、余剰エネルギーを外部に供給できる建築物を指す。これは、建物の運用段階におけるCO₂排出を実質的にゼロへと近づける取組であり、次世代の建築モデルとして普及が進んでいる。

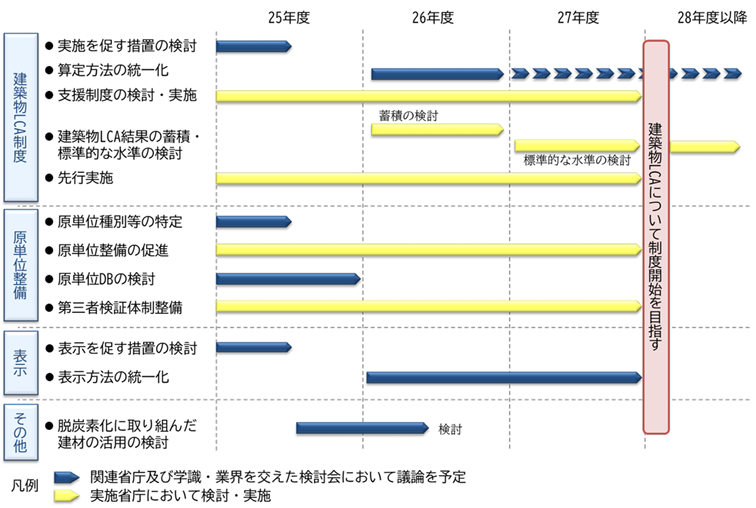

日本政府は建築物の脱炭素化を重要課題として捉え、「建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けた取組の推進に係る基本構想」を発表している。日本国内における建築物LCAの仕組み設計、建築物のホールライフカーボン表示義務化、および脱炭素化建材の研究開発促進などを2025年から進め、2028年に建築物LCA制度をスタートさせる予定だ(図2を参照)。

図2. 建築物ライフサイクルカーボン削減に向けた日本政府の検討施策ロードマップ

出所:内閣官房「建築物のライフサイクルカーボンの削減 に向けた取組の推進に係る基本構想」

ゼロカーボン素材の利用やZEB化が先行施策として普及しつつある中、建築物内におけるDAC(Direct Air Capture)技術の活用が第三の矢として注目を集めるようになってきている。建築物内のCO2を吸収・除去することにより、理論上は建築物のネガティブエミッション化(CO2を回収・貯留・固定化し、排出量を実質マイナスにすること)を目指すことが可能となる。

本稿では、建築物内のHVAC(暖房、換気、空調)システムに活用されるDAC技術に関して、既に商用利用段階にある海外の事例を紹介する。

Soletair Power[i]の「HVAC統合型DACユニット」と「室内用DAC空気清浄機」

Soletair Powerは、フィンランドに拠点を置くDAC技術開発企業であり、建築物のHVACシステムと一体化できるモジュラー型DACユニットを開発している。同社の技術は、建物の換気システムそのものをCO₂吸収装置として機能させる点に特徴があり、建築物を「炭素吸収インフラ」へと転換するアプローチを展開している。

Soletair Powerの「HVAC統合型DACユニット」は、標準的なHVACユニット(風量3.3 m³/s)に対応し、1日最大50kg、年間最大20トンのCO₂を回収可能である。DACプロセスには、アミンをコーティングした固体吸着剤を使用し、温度-真空スイング吸着法(TVS:Temperature. Vacuum Swing)でCO₂を分離する。吸着剤の再生時には低温熱源と電力を利用し、捕集したCO₂は専用の貯蔵容器に圧縮・保存する。

同ユニットは既存設備への後付けが容易で、分散設置や段階的拡張にも対応できる点が実用上の大きな強みである。既に、フィンランドのWärtsilä Sustainable Technology Hubでは、標準的な換気ユニットを使用して1日あたり50kgのCO₂を捕集している。また、デンマークのDanica Pensionでは、2026年に年間15トンのCO₂を捕集するユニットの設置を予定している。

図3. HVAC統合型DACユニット

出所:Soletair PowerのHPより引用

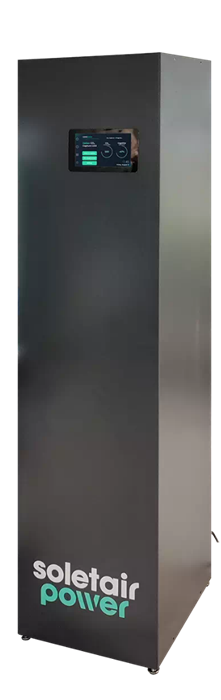

Soletair Powerの「室内用DAC空気清浄機」は、会議室やオフィスなどの限られた空間でCO₂を効率的に捕集し、室内空気の質を向上させるために設計されたスタンドアロン型の装置である。同ユニットは、0.4m×0.4m×1.5mのコンパクトなサイズで、1台で1日あたり約50kgのCO₂を捕集する能力を持つ。

捕集されたCO₂は、業務終了後に室内に再放出される仕組みとなっており、通常の空気清浄機のように連続的にCO₂を取り込むのではなく、一定時間内に捕集し、その後放出する。これにより、従業員が働いている間はCO₂濃度を低く保ち、業務終了後に捕集したCO₂を自然に放出することができる。

Soletair Powerは、アイルランドの施設管理会社EnviroFMと提携し、この室内CO₂浄化ユニットを提供しており、今後の市場展開が期待される。

図4. 室内用DAC空気清浄機

出所:Soletair PowerのHPより引用

Carbon Quest[ii]の「 Building Carbon Capture System™」

米・ワシントン州に本社を構えるCarbon Questは、分散型のDAC技術を提供している。同技術は、ボイラーや燃料電池、コージェネレーションシステムなどの設備から排出されるCO₂を捕集し、液体CO₂として貯蔵・輸送することで、建物のネットゼロまたはネガティブエミッションを実現することを目指している。同技術は、建物の排気ガスからCO₂、O₂、N₂、水分を分離し、圧力スイング吸着法(PSA :Pressure Swing Adsorption)を用いてN₂とO₂を除去した後、CO₂を液化して貯蔵タンクに収める。その後、液体CO₂はコンクリート製造や合成燃料の原料として利用される。これにより、CO₂の排出を削減するとともに、地域のカーボンリサイクルを促進する。

ニューヨークの集合住宅である1930 Broadwayでは、CarbonQuestの「 Building Carbon Capture System™」を実証事業として導入し、年間のCO₂排出量を25%削減した(図5を参照)。同システムは、建物の地下に設置され、住民の生活に影響を与えることなく運用されている。回収されたCO₂は、ニューヨーク市内のコンクリートメーカーであるGlenwood Mason Supply Companyに輸送され、コンクリートに鉱化されて他の建物に供給される。これにより、CO₂の恒久的隔離と地域経済への貢献が実現されている。

また、CarbonQuestの技術は、建物の既存インフラとの親和性が高く、設置スペースは自動車約3台分の駐車スペースに相当する。同システムは施設の規模や排出量に応じて柔軟に対応可能である。更に、回収されたCO₂は、ISBT規格(炭酸飲料用の液化炭酸ガス品質規格)の品質基準を満たすグレードで提供することが可能であり、高純度・高価値な炭素資源としての市場展開も見込まれている。

図5. 1930 Broadway に設置されたBuilding Carbon Capture System™

出所: Carbon QuestのHPより引用

本稿では、建築物での活用が期待される小型分散型DAC技術を紹介させていただいた。今回紹介したものは、既に商用利用段階にある技術であるが、実証段階として研究が進められている技術も多く存在する。日本においては、NEDOの支援事業として多くの小型分散型DAC技術の研究開発が推進されており、九州大学のナノ分離膜でCO₂を分離する技術[iii]、東京大学の電気化学的方法を用いる技術[iv]、DENSOの電圧の切り替えによってCO₂を分離する技術[v]など多岐にわたる。

DAC技術は、まだまだ発展途上でありコスト面を含め様々な課題を抱えている。一般的には、化学工学的なスケールメリットを考慮すると大型DAC技術の方が、経済性に優れると考えられる。しかしながら、日本のように地下貯留や大規模DAC施設を建設する場所が限定される状況においては、CCUを想定した場合の輸送コストまで考慮すると、小型DAC設備を適所で配置する検討が事業的に好ましいかもしれない。

その観点からすれば、建築物の既存のHVACシステムを活用し、空調とCO₂回収を一体化させる技術は、建築物のライフサイクルカーボンを削減する技術として大いに有望なのではないだろうか。

引用

[i] https://www.soletairpower.fi/

[iii] https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/topics/view/2012/

[iv] https://www.innovation-riken.jp/moonshotpj03/

[v] https://www.denso.com/jp/ja/driven-base/project/carbon_recycle/