欧州及びドイツのデータセンター産業は水の適正利用を重要視している

(文責: 青野 雅和)

最近、AIの発展を促す記事が多く見受けられる。その事象事態の可否に関して、本稿で述べるわけではないが、演算処理の増加に伴い、データセンター(DC)の日本における増設の必要性を問う記事も見受けられる。EUにおいてもDCの増設の動きは顕著であり、欧州でのDCの主な拠点は、フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ、ダブリン(FLAPD)であり、ハイパースケールおよびコロケーションデータセンターのネットワークへと進化し、北欧や南欧の新興ハブでも活発な活動が見られる。本稿ではその中のドイツに焦点を当て、EU及びドイツの環境規制も併せて紹介したい。

欧州のDCは世界の17.8%

世界の主要国・地域のDC棟数のシェアはジェトロによれば米国で32%次いで欧州の17.8%、中国の5.3%、カナダの3.9%、オーストラリアの3.5%であり、日本は2.5%を占める状況である。その状況下、ドイツは5.8%と欧州の約3割を占めている。2,000を超えるDCと2,700MW[i]を超えるIT電力需要を有するドイツは、欧州最大のデジタルインフラ拠点となっている。経済圏での立地、政治的安定性、平均以上の信頼性を誇る電力供給、そして世界最大級のインターネット接続環境が相まって、ドイツは国内外のプロバイダーにとって戦略的に有利な場所となっている。

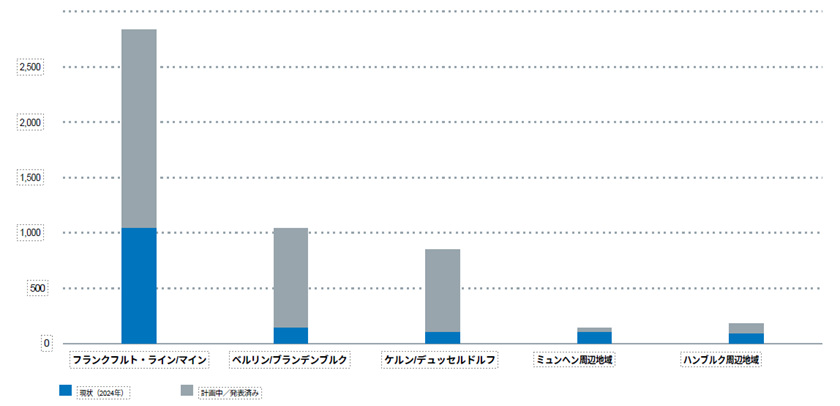

では、ドイツではどのような都市にDCは立地されているのであろうか。ドイツにおいてDCの密度が最も高い都市は、フランクフルト、ベルリン、ミュンヘン、ハンブルク、デュッセルドルフ、ケルンである。これらの地域では夏季気温が比較的高く、冷却負荷の柔軟性を活用する利点がある。図1にドイツ各市のDCの現状を電力需要で示した数値を示す。

図1 ドイツ各市のDCの現状(既存施設及び計画案件 単位:kW)

出典:Status and development of the German data centre landscape

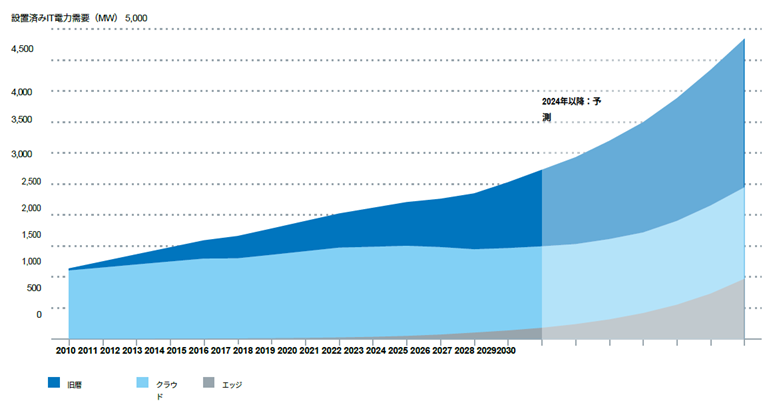

DCの建設は持続可能性要件を満たすことが必要

フランクフルトでは2022年6月にフランクフルト市役所が「フランクフルト・データセンター・マスタープラン」を発表している[ii]。この計画は、新規DCの設置許可区域の指定と、PUE(電力使用効率)の改善や廃熱を利用した地域熱供給網の活用といった持続可能性要件を組み合わせたものである。ドイツでは今後も大幅にDCが増加していく傾向である(図2参照)。Öko-Institut (エコ・インスティテュート)[iii]」によるとDCは現在ドイツの電力の約5%を消費しており、2030年までに消費量は倍増する可能性がある。従い、ドイツの各地でもフランクフルトと同様にDC向けのマスタープランが公表されていく可能性がある。

図2 2010年から2024年までのドイツにおけるDCおよび小規模IT施設の容量推移と2030年までの予測

出典:Status and development of the German data centre landscape

EUにおけるDC向けの環境規制に関して

前述のエコ・インスティテュートによれば、DCは冷却に大量の水を消費しており、再生可能エネルギーの拡大が遅れれば二酸化炭素の排出量が増加する可能性がある。「理想的には、DCは再生可能エネルギーによる電力が十分に供給され、家庭や企業が廃熱を利用できる場所、土地利用の競合が回避され、水不足のない場所に設置されるべきです」と述べている。

the European Data Centre Association (EUDCA)が「State of European Data Centres,2025」を2025年の5月に公表している。その中で、環境規制の重要性を述べている。以下に記述内容を引用記載する。

| 「持続可能性はDC産業の最優先課題である。エネルギー源の圧倒的多数(94%)が再生可能エネルギーに由来し、持続可能な実践の導入において主導的立場にある。気候中立DC協定(CNDP:the Climate Neutral Data Centre Pact)のような野心的な取り組みにより、事業者は2030年までの気候中立達成を約束している。この進捗は既に顕著な指標で実証されている:コロケーション施設の平均電力使用効率(PUE:Power usage effectiveness)は1.39、水使用効率(WUE:Water usage effectiveness)は0.31リットル/kWh、施設の半数以上が熱再利用システムを導入している。EUのエネルギー効率指令(EED)などの規制措置は、透明性をさらに高め、環境説明責任を強化しています。この分野において業界は依然として自信を持っており、将来のコンプライアンス課題を見込むのはわずか36%に留まっている。 |

このDC産業への環境規制であるが、欧州では、前述のEUDCAがCNDCPと通じて自主規制目標値を公表している。主に以下の4点である。

- PUE(Power Usage Effectiveness DCの電力消費量におけるIT機器の電力消費量の割合

- REF(再生可能エネルギー係数)

- CUE(Carbon Usage Effectiveness 炭素利用効率)

- WUE(Water Usage Effectiveness 水使用効率)

今後、EUではDCの冷却に大量の水を利用することを想定しており、気候中立DC協定(CNDCP)に署名した欧州の事業者は、飲用水を使用する寒冷地のすべての新しいDCについて、2025年1月1日までに水ストレス地域ではフル稼働時における水使用効率は WUE=0.4 L/kWh を満たすように設計することを公表している。既存のDCについては2040年末までに、冷却システムを交換する際、CNDCPの定める水使用効率性の目標値0.4 L/kWhを満たすことが求められる。

欧州におけるDCの環境負荷の報告義務「Energy Efficiency Directive」とドイツのエネルギー効率化法(EnEfG:Energieeffizienzgesetz)

さて、この上述の自主規制目標値に至るまでに、欧州連合は、2024 年から、ヨーロッパ全域のデータセンターに対して新たな報告義務を導入している。Energy Efficiency Directive(EED)だ。この法案は、「エネルギー効率第一」をEUエネルギー政策の基本原則として確立し、初めて法的根拠を与えたものである。このEEDは2023年に改正されており、欧州委員会が2021年7月に提出したエネルギー効率に関する指令改正案に続くものとなっている。

EUエネルギー効率指令(EED)最新版では、IT電力容量500kW以上のデータセンター(コロケーション、ハイパースケール、企業向けを問わず)に対し、資源使用状況の報告開始が各国に強く求められている。このリストには、データセンター規制でも使用可能(そして最終的には使用される)3つの具体的なエネルギー性能指標が含まれている:電力使用効率(PUE)、水使用効率(WUE)、エネルギー再利用率(ERF)である

なお、EU加盟国は2024年5月15日までにEED(Energy Efficiency Directive)を施行する必要があるが、ドイツではエネルギー効率化法(EnEfG:Energieeffizienzgesetz)が2023年11月に成立しており、企業への義務化として、最終消費量が年平均2,500 GWh以上の企業には、省エネルギー対策の実施とその記録の公表が義務付けられている。また、より大規模な企業には、エネルギーまたは環境管理システムの導入が義務付けられる。

そして、EnEfGではデータセンター事業者に対し、排熱利用の義務化や再生可能エネルギーの利用とエネルギー使用料の公表が求められているが、特筆すべきは、総水消費量を立方メートル単位で報告することを義務付けている。設置されているITシステムの電力需要が500kW以上のデータセンターは、初回は2024年5月15日までに報告し、その後は毎年3月31日までに報告する必要があるのだ。EnEfG第20条に基づき、200kW以上の小規模データセンターは、2025年7月1日までに報告を開始する必要があることも明記されている。ちなみに、報告されたデータは欧州データベースに収集され、集計された形で公開されることとなっている。

WUEを公開しているGoogle

PUEは広く使用されている指標であり、Googleなどのハイパースケーラーは米国ではWUEを積極的に公表している。

Googleはオレゴン州ダレス市に2005年にDCを初めて建設したが、地域のメディアがダレス市とGoogleとの協定を公表することを要求し、13か月に及び法廷闘争を展開した。その後、和解によりGoogleが水使用量のデータを公開。なんとGoogle がオレゴン州ダレス市全体の29%に相当する3億5,500万ガロン(約1億6,000万リットル)の水を消費していることが分かった。このデータに市民が反発した過去があるからだ。地域社会全体の利益が考慮されているとは思えまない。どちらかといえば、Googleを誘致するための短期的な経済取引あるとの批判や、Googleはいわば水と引き換えに水を吸う吸血鬼になってしまった等の辛辣なコメントもあったようだ。こうした経緯があり、Googleはデータセンターの立地には住民感情には細心の注意を払い、地域との共生を目指す文言をHP等で確認できる。

ドイツは干ばつリスクに対処していく

弊社のリポート[iv]でも紹介しているが、欧州では「欧州水レジリエンス戦略」が2025年6月4日に採択された。渇水対策、水管理の改善、清潔な水へのアクセス拡大、イノベーションの推進、そして断絶した水循環の回復を目指している。これにより、地域社会と貴重な生物多様性が保護されるだけでなく、EU経済も強化されることを目標としている。そのほかにも「水枠組み指令」にて流域管理計画:River Basin Management Plans (RBMPs)がEU27か国で採択し、地域の水の健全性を担保する具体策を示している。そして、ドイツでは企業の水の利用に関してWater Footprintを取り入れ基準化へと動いている。

今年の夏は、雨不足でドイツを流れるライン川での水位が大幅に低下した。大型の貨物船の航行にも影響が出ていると聞く。ドイツはエルベ川、ライン川、ドナウ川などの国際河川を多く有し、水資源の多くを地表水に依存している。今後も猛暑の影響で干ばつが毎年生じる可能性もある。そのような状況下、水を大量に消費するセクターに対し、法令や政策が出ることは当然の措置でもある。日本と類似した産業構造を取るドイツ。データセンター産業のベンチマーク対象としてウォッチしていくべきであろう。

引用

[i] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Publikationen/Digitale-Welt/status-and-development-of-the-german-data-centre-landscape-executive-summary.pdf?__blob=publicationFile&v=5

[ii] EUDCA_State of European Data Centres 2025_New

[iv] https://baumconsult.co.jp/2025/08/18/%e6%ac%a7%e5%b7%9e%e3%81%a7%e6%97%a5%e5%b8%b8%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e5%b9%b2%e3%81%b0%e3%81%a4%e3%81%a8%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e3%80%80/