船舶におけるHVO混合燃料の搭載が最大30%へ ~日本ではHVO利用に向けて税制と規格の課題解消に期待が懸かる~

(文責: 青野 雅和)

現在、石油タンカーはバイオ燃料を最大25%とするバイオ燃料混合燃料の搭載が許可されており、この上限を超える燃料はケミカルタンカーに限定されている。しかし、IMO(国際海洋事機関)の第12回目の汚染防止・対応小委員会(PPR12)で、MARPOL条約附属書Iに基づき石油タンカーとして認証されている従来型バンカー船を対象に、バイオ燃料の混合比率を最大30%とするバイオ燃料混合燃料の搭載許可が暫定通達ではあるものの最終決定した。この通達は2025年4月に開催されるMEPC 83での承認される見込みである。

本稿ではこうした状況を受けて、日本ではなかなか利用が拡大しないHVOの船舶利用に関して紹介したい。

■日本で何故HVOが浸透しないのか?

日本で何故HVOが浸透しないのか?一つ目の課題は税制の問題である。HVO(Hydrotreated Vegetable Oil)は、HVO(水素化植物油)の原料は、廃食油、動物油脂、植物油残渣などである。このように、再生可能な廃棄の脂質を原料とするため、化石資源を使わずに、低炭素燃料として生産可能である。製造方法は、物油や廃食油と水素を高温高圧で反応(水素化処理)させ、酸化に対して安定になるなど物性が改善された合成燃料を指す。この製造方法により、比重が0.8017以下となることが一般的である。

さて、軽油に相当する基準は、「温度15度で0.8017超~0.8762までの比重を有する炭化水素油」となるため、HVOは揮発油税法で定める灯油に該当することとなる。そのため、軽油引取税の課税対象から外れることとなるのであるが、灯油を自動車の内燃機関の燃料として販売・消費した場合、軽油引取税が課される。しかし、自動車以外の内燃機関、つまり船舶で利用した際には軽油引取税の対象から外れる。整理すると以下のようになる。

| HVOは燃料炭化水素油に該当 | 内燃機関以外の用として販売 | 自動車の内燃機関の燃料として使用 | 自動車の内燃機関の燃料として使用 |

| 軽油引取税 | 免税対象 | 該当 | 免税対象 |

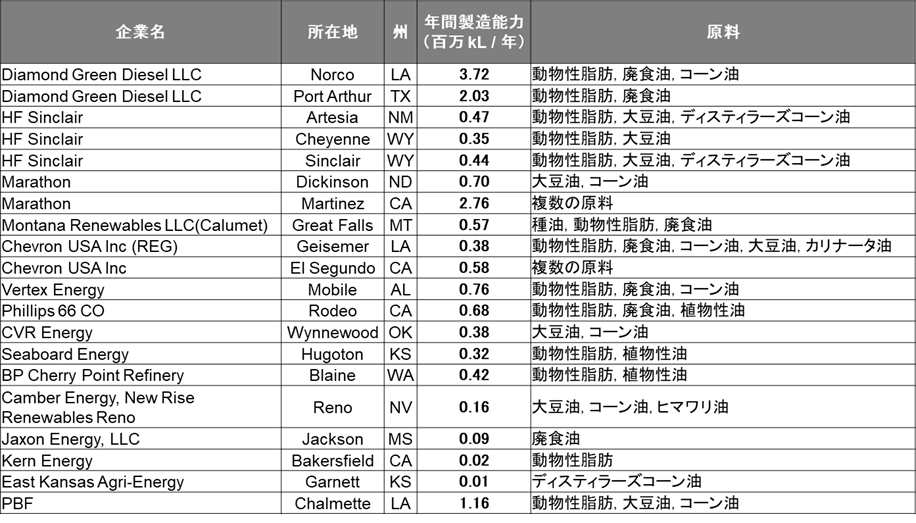

同じ内燃機関での利用であっても利用用途で免税対象に該当することとなり煩雑な管理となることが予想される。欧州ではガソリンスタンドでHVOは販売されているし、後述する船舶利用が進んでいる状況であるが、税制を改正されないことから、日本での利用が遅れている現状となっている。HVOはディーゼル代替のドロップイン(内燃機関の改造が必要ない)燃料で、CO2排出量がディーゼル燃料と比べ90%も削減されるにもかかわらずである。HVOは日本ではSAFの連産品として生産される可能性が高く、現在はENEOS(和歌山),コスモ石油(堺)出光興産(徳山、千葉)、太陽石油(沖縄)での生産が期待されている。海外では欧州勢のNesteやEni、BP、Repsol、Total等が生産しており、日本で実証実験等ではNeste社のHVOを輸入し利用している。日本ではSAFをNeste社が提供することを航空会社と契約していることから、欧州勢に目が行きがちであるが、米国でもHVOは生産されている(表1)。

表1 米国で稼働中のHVO生産プラント一覧

出所:各種企業情報からB.A.U.M. Consult Japan作成

2つ目の課題は規格である。日本ではHVOの混合比率5%未満の燃料の規格は存在するが、5%を超える軽油混合燃料に関する規格が日本には存在しないのである。一方、欧州ではHVOはDIN EN 15940規格に準拠されており、ドイツやオーストリア、スイス、イタリア、スウェーデンにはHVO 100の燃料がガソリンスタンドで販売されている。ちなみに、ドイツのガソリンスタンドでは「X To Liquid」の略語で「XTL」として表示され販売されている(図1)。HVOを燃料として利用可能な自動車をドイツ自動車協会が許可した車両のみ利用可能である。なお、販売価格は軽油よりも10%ほど高い値段となっている。

自動車だけでなく、建設機械や農業機械、船舶でもHVO対応の内燃機関が販売されている。日本のメーカーでは、建設機械ではコマツ、農業機械では井関農機、船舶ではヤンマーがHVO対応として欧州に輸出している。

図1 ドイツでのHVO販売の表示方法(XTLは100%HVOであることを指す)

出典:toolfuel社

■船舶でのHVOの利用事例

これまでは実証レベルでのHVO利用が多かったが、下記の表にあるような商用レベルでの船舶でのHVO利用が増えてきている(表2)。世界でもアンモニアやメタノール、水素等のグリーン燃料の利用が諸処検討されているが、ドロップイン燃料として船舶の改造が最小限で済むことのメリットは船主にとって魅力的であるだろう。

表2 HVOの商用船舶利用事例

| HVO利用船舶 | HVO納入企業 |

| シンガポール クルーズ船業界全体 | EcoCeres、Mitsui & Co. Energy Trading Singapore、KPI OceanConnect、Global Energy |

| ブラジル Wilson Sons社のタグボート | Efen |

| アイルランド ダブリンベイクルーズ社の客船「セントブリジット」号 | ー |

| AirbusのRoRo船 Ciudad de Cadiz号 | Neste |

| 英国 Seacat Services のOESV | ー |

| 英国 南極観測船 「サー・デイビッド・アッテンボロー」号 | Crown Oil |

| Volvo Penta | ー |

| ノルウェー Solstad Offshore社の海洋作業船 | Eco-1 Bioenergi AS |

出所:各種企業情報からB.A.U.M. Consult Japan作成

日本での船舶でのHVO利用は令和5年に国土交通省から「船舶におけるバイオ燃料取り扱いガイドライン[i]」において試験が為され、大きな問題が生じるような現象は確認されないと記載されている。日本財団では、ヤンマーと共同で「輝光丸」において2026年には水素燃料とHVO※によるゼロエミッション実証航行を行う予定である[ii]。前述のように税制と規格の2つの問題に加え、輸入による調達という課題から日本の船舶セクターでは利用が進んでいないHVOであるが、経済産業省、国土交通省で課題を整理して改善していく方向が見て取れることから、HVOの利用は徐々に進むことが予測される。

引用

[i] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001597437.pdf

[ii] https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/information/2025/20250217-109055.html