仏・第3次気候変動適応計画(PNACC)が発表される ~水資源の保全が気候変動適応における重要な役割を果たす~

(文責: 坂野 佑馬)

2025年3月10日、フランス政府は第3次国家気候変動適応計画(PNACC; Plan National d'Adaptation au Changement Climatique)[i]を発表し、気候変動の影響に対処することを目的とした52の施策を概説した。同計画は、2050年までにフランス全域で気温を+2.7°C、2100年には+4°Cの上昇することを想定し、気候変動への適応力を強化する内容となっている。

同計画は、2024年から2028年にかけて気候変動への適応策を公共政策全体に組み込むことを提案しており、健康、経済、農業、生物多様性、教育、労働、都市計画、住宅、交通、文化といった全ての分野において、気候変動に適応するための施策が進められることになる。

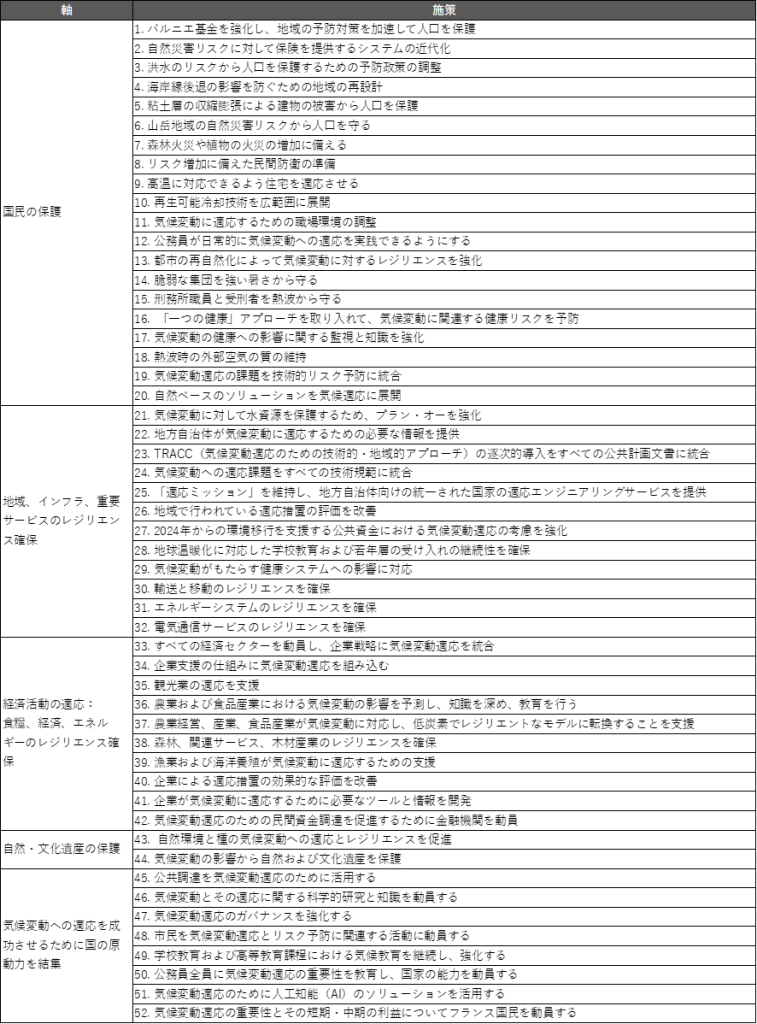

第3次のPNACCは、個人、地域、公共団体、経済界、自然環境に対し52の実施施策を5つの軸に分けて整理している。以下にその概要をそれぞれ紹介し、図1にはPNACCにて示される52の施策を整理した。

軸①:国民の保護

気候変動の影響に備えるための措置を強化または新たに導入することが求められている。特に、保険システムを国民にとって利用しやすい状態に保つことや、降水量の変化や自然災害のリスクを減らすための対策が含まれる。また、都市や住宅での暑さの影響を防ぐための対策や、気候変動による健康へのリスクを把握するための地図作成も行われる。さらに、自然を活用した解決策を地域に導入し、特に脆弱な人々や海外領土に対する特別な対応が求められる。

軸②:地域、インフラ、重要サービスのレジリエンス確保

地域ごとに気候変動適応戦略を立て、それを基に公共サービスやインフラの適応策を進める。具体的には、教育の継続や交通、エネルギー、通信など、重要なインフラを気候変動に対応させるための計画が含まれる。

軸③:経済活動の適応:食料、経済、エネルギーのレジリエンス確保

フランスの経済が気候変動に強くなるように、農業、食品産業、漁業、観光業、木材産業など、気候変動の影響を受けやすい分野への対策を講じる。経済セクターは、そのインフラ、製造プロセス、サプライチェーンや販売先によって異なる影響を受けるため、気候変動への適応を組み込むためのセクター別ガイドラインやデジタルツール(ハザードマップなど)を提供し、イノベーションを促進する。

軸④:自然・文化遺産の保護

PNACCでは、「国家生物多様性戦略(SNB; Stratégie nationale biodiversité)」[ii]や「水資源のための行動計画(Plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau)」[iii]と連携し、自然環境やエコシステムを保護するための活動を強化することを目指している。また、文化遺産については、脆弱なサイトに対する気候変動適応計画を策定し、特にユネスコの世界遺産や重要な文化財に対する早急な対応が求められる。

軸⑤:気候変動への適応を成功させるために国の原動力を結集

気候変動への適応には、科学的な研究が重要であり、そのために研究者や市民との連携を強化することが求められる。この軸では、適応に向けた情報提供や研修を通じて、特に若者や市民の参加を促す。また、地域社会の安全任務やエコサービスに関する市民活動も重要な役割を果たす。

図1. 仏・第3次国家気候変動適応計画における52個の施策一覧

出所:仏・第3次国家気候変動適応計画より引用

気候変動適応を推進するということは、気温上昇とそれに起因した様々な災害へのレジリエンスを身に着けるということである。昨今では、干ばつや大雨、洪水のほかにも森林火災など様々な災害による被害が全世界で続出している。こうした災害に目を向けたときに、水の在り方というのがキーポイントになるのではなかろうか。

今回発表されたフランスのPNACCの中でも、気候変動適応推進における水資源保全の重要性が強調されていると分析する。PNACC

以外の政策として「水資源のための行動計画」が存在し、その中では53個の具体的な施策が示されている。同行動計画では2030年までにフランス国内における取水量の10%削減を目標として掲げ、目標達成に向けて2027年までに1000件の水の再利用を推進するプロジェクトを立ち上げるとしている。

日本に目を向けてみよう。2024年8月には改正水循環基本計画[iv]が発表されている。同計画では、水インフラの耐震化や上下水道一体のウォーターPPP(公共と民間がパートナーシップを組み、水道関連の公共施設を管理・運用するというもの)を始めとした官民連携など具体的な施策が複数示されている一方で、フランスのように具体的な取水量の削減目標設定までは至っていないように見受けられる。日本では水資源は無限である感覚が色濃く残っているからであろうか?

日本国内でも、線状降水帯による水害が激甚化してきている。干ばつについては、まだそれほどの被害を受けていないが、2021年には北海道で100年に1度規模の干ばつが発生した。今後、気候変動が進んでいくことで、気候変動を起因とする災害を受ける規模も頻度も増大していくことであろう。まだ災害被害の少ない今のうちから適切にKPI等の目標値を設定して、少しずつでも対策を実行に移していくことが賢明であるように思う。こうした視点は、各地域・自治体の意識が重要なのは言うまでもない。気候変動適応の一環として水資源保全にも目を向けるような機運が高まることを、期待するばかりである。

引用

[i] https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/adaptation-france-changement-climatique#politique-nationale-dadaptation-au-changement-climatique-1

[ii] https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/strategie-nationale-biodiversite-2030

[iii] https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/plan-daction-gestion-resiliente-concertee-leau#53-mesures-pour-leau-1

[iv] https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/about/basic_plan.html